이슈분석

이슈분석

[이슈분석 117호] 자율주행자동차 국내외 입법 비교분석과 정책대안

- 국가 독일 , 미국 , 일본 , 한국

- 주제분류 핵심R&D분야

- 발간일 2018-10-12

- 권호 117

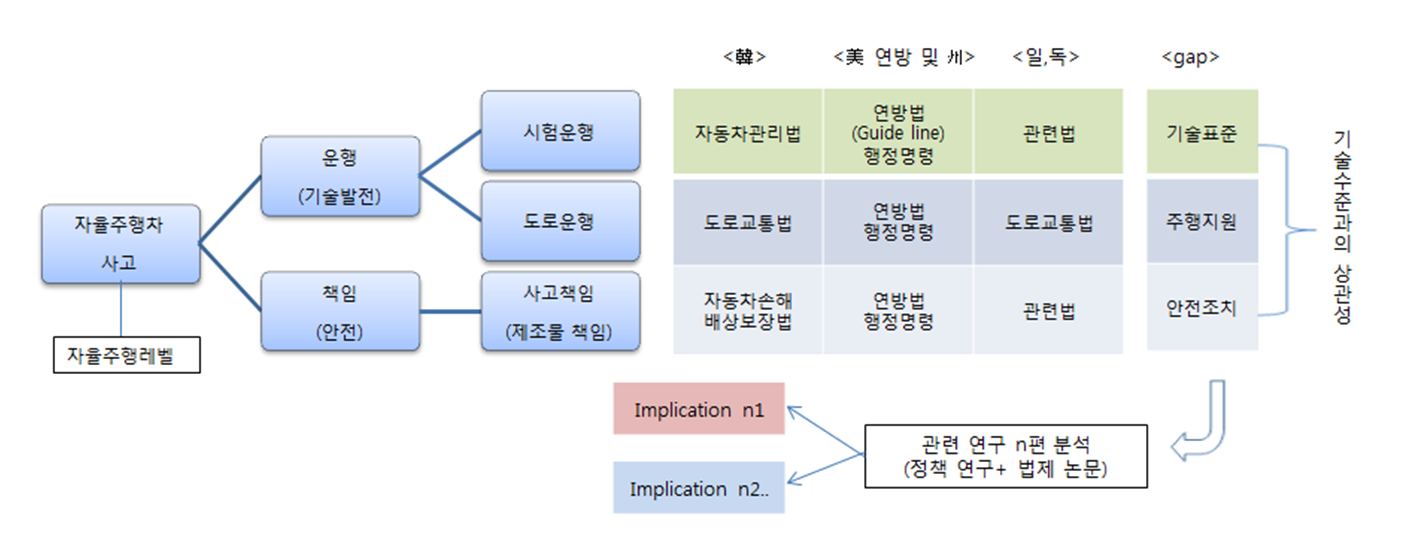

① 자율주행자동차의 운행과 책임

□ (신기술과 제도화의 역할) 다양한 정보통신기술의 기존산업 적용을 위하여 기존의 정태적 법제도에 대한 유연성(Flexibility)이 요구

○ 新산업·新기술분야의 법제도는 기술혁신의 엑셀레이터 기능을 함. 자율주행자동차 관련 분야 역시 신기술 개발(특히 정보통신분야 기술)로 인한 기존 법제도의 변화를 요구

○ 자율주행자동차 분야 역시 신기술의 적용으로 기존 자동차 산업과 관련된 기존 내용의 변화를 요구

- 자율주행자동차는 운행과 책임측면에서의 기존 운전면허 제도, 사고발생시 책임측면에서의 보험 및 형사책임 제도의 변화를 요구

□ (자율주행자동차 사고발생과 책임) 자율주행자동차 사망 사고 발생으로 인한 “시험 중단” vs “기술발전 지속해야” 논쟁

○ 2018년 3월, 우버 자율자동차 운행 중 사망사고가 발생, 사고 당시 탑승자는 전방을 주시하고 있지 않은 상황이었고 자율주행자동차의 제어시스템 역시 문제로 밝혀짐

○ 이 사고의 여파로 우버, 도요타와 미국의 자율주행자동차 스타트업 누토노미도(nu Tonomy :MIT 창업기업으로 싱가포르에서 세계최초 자율주행 택시 운행) 시험 중단

- 사고 이후 우버는 100여명의 자율주행자동차 운행 관리자를 해고하고 주행차량의 문제에 대한 기술적 제언이 가능한 엔지니어 50여명을 채용

※ 자율주행자동차와 관련 사고는 이외에도 2016년 이후 다수 발생, 첫 사망사고는 2016년 5월 발생

□ (자율주행자동차 규제 분석) 기술 선진국과 국내외 자율주행자동차 법제 차이점 확인 및 국내법 개선을 위한 정책대안 제시 필요

○ 본 보고서는 자율주행자동차의 운행과 관련된 미국, 독일, 일본과 국내 자율주행자동차 관련법 비교 및 국내 입법 개선을 위한 대안을 논문분석을 통해 제시

< 자율주행차량 법제 분석 틀 >

② 자율주행자동차 기술 및 시장동향

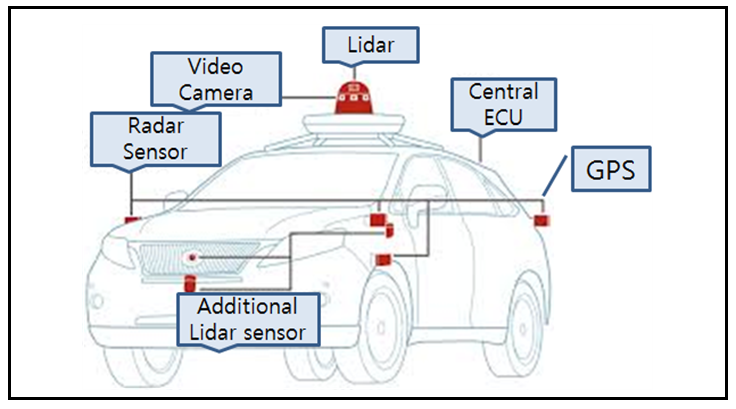

□ (자율주행자동차 요소 기술) 크게 네가지 영역 즉, ①인지기술, ②판단기술, ③차량 이동 제어 기술, ④HCI(Human Computer Interface) 기술로 구분

○ 인지기술에는 레이더(Rader), 주변인지기술(Lidar, Light Detection and ranging), 카메라(Camera), 지구 항법 위성 시스템 등이 속함(GNSS, Global Navigation Satellite System)

○ 판단기술에는 결정론적, 확률론적 방법과 학습·비학습 기반 알고리즘과 같은 인공지능 기술이 해당

○ 제어기술에는 엑츄에이터, 차량의 속도 및 방향 제어 등을 통하여 목적지에 대한 방향 설정과 가·감속을 결정

○ 자율주행자동차가 운전자에게 경고 및 정보제공을 수행하는 HVI(Human Navigation System)기술과 V2X(Vehicle to everything)기술을 통하여 인프라 및 주변차량과 주행정보를 교환하는 HCI기술 및 HD MAP이 포함

□ 자율주행차의 운영시스템인 ECU, Lidar 센서가 업체의 주요 수익원으로 작용할 것으로 예측, 이로 인해 구글 자회사인 Waymo 등이 가장 큰 수혜를 입을 업체로 예측(UBS, 2018)

- 자율주행자동차의 Central ECU는 전체 센서 비용의 50~200%, Lidar는 성능에 따라 90~8,000$, GPS시스템이 90~6,000$로 예상(BCG, 2015)

□ (시장동향) 자율주행자동차는 2025년까지 세계 자동차 판매의 12.9%(반자율 12.4, 자율0.5), 2035년 전체 판매대수의 24.8%(반자율 15, 자율9.8)를 차지할 것으로 예측

○ 이를 근거로 2025년 약42억 달러(반자율 36억 달러, 자율 6억 달러)의 매출을 2035년도에는 77억 달러의 매출을 올릴 것으로 평가(반자율 39억 달러, 자율자동차 38억 달러)

○ 수익측면에서 자율주행자동차는 2030까지 2조 달러에 달하는 전체 자동차 시장에 추가로 약 1.3~2.8조 달러의 순익을 올릴 것으로 예측(UBS 2018.5.)

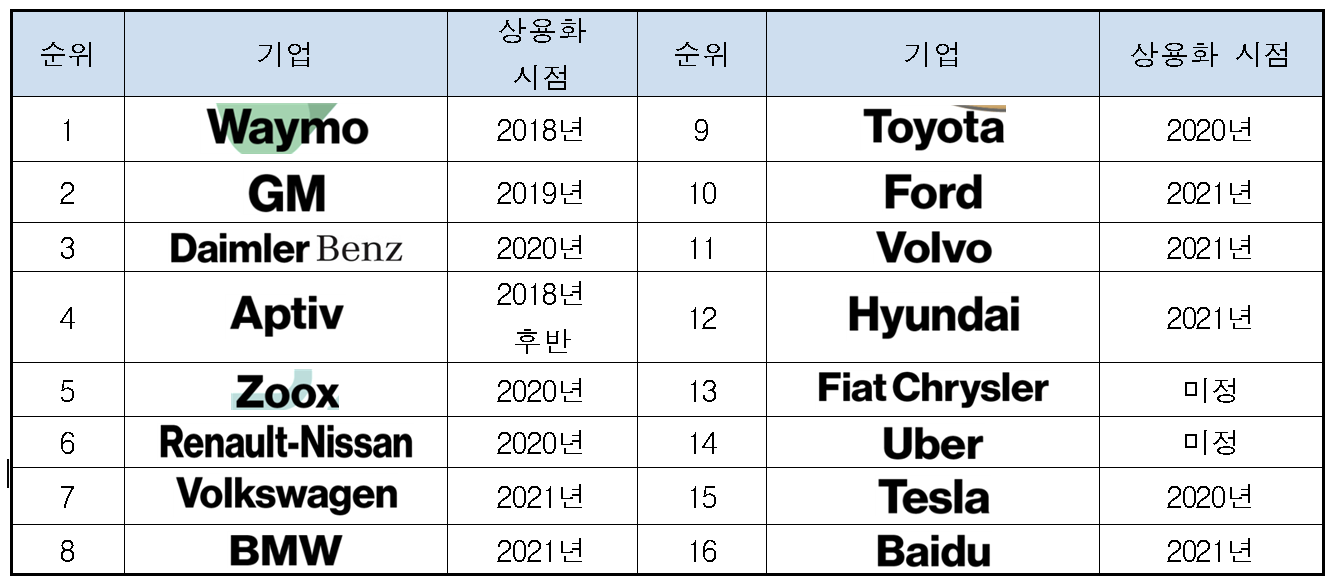

□ (자율주행자동차 기술력) 미국의 SW회사인 Waymo를 선두로 독일의 다임러 3위, 일본의 Toyota 9위, 한국은 현대자동차가 12위로 평가됨

○ 자동차 제조업체가 아닌 SW기업인 Waymo가 기술력 1위로 평가, Waymo는 2007년부터 일반도로에서 자율주행을 시작했고 ’18.5월 기준 5백만 마일을 돌파

- BMW CTO Klaus Froehlich은 무인자율주행자동차 운행을 위해 125백만 마일 시험주행이 필요하다고 예측

< 자율주행자동차 기술력 순위: Navigant Research, 2018 >

③ 해외입법동향 및 비교(美, 獨, 日, 韓)

□ (미국) 美 연방정부가 자율주행자동차에 요구되는 12가지 기술적 지침 및 연방과 州의 역할을 제시한 Automated Driving systems(ADS)

○ 미국교통부와 도로교통안전국은 자율주행자동차 안전수준 제고와 미국의 글로벌 입지 공고를 위하여 ADS를 제시(2016 V1.0, 2017 V2.0)

- 본 지침은 자율주행 시스템이 갖추어야 할 기술적 요구 장치와 안전한 사용을 12가지 항목으로 정리한 1장과

No | 구분 | 내용 | 최소 준수 사항 |

1 | 시스템안정성 (System Safety) | 프로세스는 산업표준 및 ISO, SAE 기준 준수 | ISO, SAE 협력, 문서화 |

2 | 운영설계영역 (Operational Design Domain) | ADS 공로 시험시 제한된 환경 (도로 유형, 지역, 속도, 범위, 날씨/주야간 등)조건 ODD포함 | 문서화 |

3 | 사물 및 사건 감지와 대응 (Obeject and Event Detection and Response) | 특정상황에서 ADS와 운전자 대응 | 문서화 |

4 | 최소위험을 위한 대비책 (Fallback, Minimal Risk Condition) | ADS, 운전자 문제 발생시 최소위험상태 전환 | 문서화 |

5 | 검증방법 (Valiation Method) | ADS 안전성 검증방법론 개발과 이에 대한 시뮬레이션, 시험주행, 실도로 수행이 자체 또는 제3자에 의해 수행 | 도로교통안전국, SAE 협력 |

6 | 인간과 기계 인터페이스 (Huma Machine Interface) | ADS의 운전자 정보전달 | ISO, SAE, ANSI (미국표준협회)지침 준수 |

7 | 차량 사이버 보안 (Vehicle Cybersecurity) | 자가진단능력을 보유하고 사이버 공격에 대응가능 필요 | 문서화, 차량 정보 공유센터 등록(Auto -ISAC) |

8 | 충돌 내구성 (Crashworthiness) | 충돌사고시 운행자 보호, 운행자가 없을 시 타 차량과의 호환성 | 기업들이 시나리오 베이스로 결정 |

9 | 충돌후 ADS 행위 (Post ADS Behavior) | 사고 직 후 ADS 원상태로 돌리는 방법 고려 | 사고 통지 센터에 유효한 정보를 전달하는 방식 |

10 | 데이터 저장 (Data recording) | 사고원인 평가 및 데이터 저장 | 자체 결정(best practice 또는 표준 준수) |

11 | 소비자 교육과 훈련 (Consumer Education & Training) | ADS 기능, 시스템과 한계운전 참여/비참여, 비상시 대처 | 훈련프로그램 개발 및 문서화 |

12 | 연방법, 주법,지방자치법규 (Federal, State and Local Laws) | 연방, 주법 및 지방자치 법규 관련 사항의 개발자동차 반영 | 문서화, 향후 개정되는법률 ADS 반영 프로세스 개발 |

- 州정부가 자율주행자동차 운행시 문제 해결을 위한 가이드라인을 제시하는 2장으로 구성되어 있음, 2장은 州정부의 운전자와 차량운영관련사항(면허, 보험, 책임 등)을 규정하는 내용으로 구성

○ ’17.9월 美 연방 자율주행법 (SDA:Self Drive Act) 시행, 동 법은 자율주행자동차의 시험과 배치를 촉진하는 것을 목적으로 하고 총 13개의 Section 으로 구성

- (입법목적) 산업적 관점에서 자율주행자동차의 글로벌 산업주도권 확보, 자율주행자동차의 시험과 배치 장려

- (연방과 州의 관할 구분) 연방법이 상위 규범임을 명시하고 있으나 州의 규범이 지나치게 비합리적인 제약이 없는 한 이를 인정

- (안전기준을 미적용한 운행차량의 확대) 고성능 자동화 차량임을 입증시 기존 자동차 안전기준을 미적용(US Code Title 49 30130), 각 회사는 법 제정 첫 해 2만 5천대, 다음해 5만대 3~4년 내에 10만 대 운행 가능

※ 면제된 차량의 경우 데이터베이스 설립을 통해 자율주행이 늘어날수록 관련 데이터 축적을 하도록 하여 기술개발속도를 높일 수 있게 됨

- (기술수준별 규제) 민간 의견 수렴을 위해 미국 자동차공학협회(SAE:Society of Automotive Engineers International)의 기준을

< SAE 자율주행 기술수준 분류 >

구분 | 정의 | 기술내용 |

Level 0 | 비자동 (No Automation) | 운전자가 모든 운행을 책임짐 |

Level 1 | 운전자 보조 (Driver Assistance) | 자동화 시스템이 운전자의 작동을 일부 보조 |

Level 2 | 부분자동 (Partial Automation) | 자동화시스템이 운전작동의 일부를 실질적으로 수행하고, 운전자는 주행환경을 모니터링하면서 그 외 운전작동을 수행 |

Level 3 | 조건자동 (Conditional Automation) | 자동화시스템이 운전 작동의 일부를 실질적으로 수행하고 경우에 따라 주행환경을 모니터링 함, 운전자 제어 반드시 필요 |

Level 4 | 고도자동 (High Automation) | 자동화시스템이 특정 조건하에서 운전작동을 수행하고 주행환경을 모니터링 함. 운전자가 제어할 필요는 없으나 차량을 제어할 수 있는 선택권 보유 |

Level 5 | 완전자동 (Full Automation) | 운전자가 주행할 수 있는 모든 조건하에서 자동화시스템이 모든 주행 작동을 수행 |

- (수입장벽으로서의 역할) 자율주행법은 자율주행자동차 제조업자가 사이버보안계획을 수립하지 않으면 자동차 판매 및 미국으로의 수입 불가

< 도로 교통에 관한 비엔나 협약 >

전세계 98개국이 가입하고 1968년 11월 제정된 비엔나 협약은 협약 당사국간 도로교통표지 및 법규표준을 제시함. 동 협약 제8조 1항은 ‘모든 이동 중인 자동차는 운전자가 있어야 하는 것’으로 규정(미국과 우리나라는 비준 당사자 아님)하였으나 2014년 협약서 개정(주행시스템이 운전자에 의하여 조향되고 제어될 수 있는 경우)을 통하여 운전자의 통제 가능성을 전제로 자율주행 허용

○ (州정부 입법) 연방정부의 입법은 ’17년 이지만 ’12년 네바다 州에서 최초로 자율주행자동차의 일반도로에서의 시험운행을 합법화

- 이러한 자율주행이 가능한 것은 미국이 도로교통에 관한 비엔나 협약 미 가입 국가이므로 가능, 이러한 지위를 이용하여 기술력을 축적

- 네바다 州 자동차 국장인 Bruce Breslow가 구글의 로비스트로부터 전화를 받은 뒤 자율주행기술 시험 동의

- 네바다 주 이후 캘리포니아주, 아리조나주, 하와이주 등에서 자율주행자동차 사용허가 후 2017년 미국 33개 州가 자율주행 입법 완료

- 시험주행의 요건으로 500만 달러의 보험가입 조치 요구 이러한 입법조치와 함께 자율주행자동차의 시험거리가 급격히 증가

- 노스캐롤라이나 州의 경우 완전자율자동차 운행이 가능하며 운전면허 불필요, 단 자율주행자동차에 12세 이하의 사람이 탑승하면 반드시 성인이 동승해야 함

< 美, 자율주행자동차 법제화 경과 및 Waymo 시험 거리 >

2009년 | 2011년 | 2012년 | 2012~2015 | 2016 | 2017 | 2018.5 |

구글카 시범 운영 | 구글카 사고 발생 (적용규정 없음) | 자율주행자동차 합법화 (캘리포니아) | 캘리포니아, 플로리다, 애리조나, 오클라호마, 하와이, 미시간주 워싱턴DC, 테네시, 유타 합법화 | NHTSA 자율주행 가이드 V1.0 | 자율주행법, NHTSA 자율주행 가이드 V2.0 | - |

구글 Waymo 자율주행자동차의 주행거리 | | |||||

100만km | 200만km | 400만km | 500만km | |||

○ (AI 운전자성 인정과 인간운전자의 책임 면제) 美 연방 및 州는 자율주행모드일 경우 운전자 책임을 면제하는 법안을 시행

- 네바다 州는 2016년 “운전자가 소유자가 아닌 경우 자율주행기능을 작동한 자연인은 운전자에 포함되지 않는다”. 라고 규정하여 완전자율주행자동차의 도로에서의 주행 인정하고 운전자 책임의 면제를 규정

- 캘리포니아 州는 자율주행자동차의 운전자는 차량 운전석에 있거나 사람이 없는 경우 자율주행기술을 작동시키는 자로 정의

- 美연방교통부(DOT) 산하 도로교통안전국(NHTSA:National Higway Trafic Safety Adminstration)은 구글 자율주행자동차의 인공지능(AI) 자율주행컴퓨팅시스템을 운전자로 인정

○ (자율운행차의 책임) 주행레벨별 책임소재를 구분하고 있으며, 제조물 책임을 강화

- 미국교통부(DOT)는 자율주행자동차의 사고발생시 소유자, 운영자, 승객, 제조업체간의 책임할당 방법 및 보험 목적을 위해 자동차 보험을 소유해야하는 사람을 고려(운행자 책임)토록 함

- 테네시 州는 높은 단계의 자율주행자동차의 자율주행시스템이 완전하게 시작되고 상당히 운행될 때 시스템이 운전자로 간주

- 미시건 및 네바다 州는 제조자의 동의를 받지 않고 다른 자가 자율주행자동차 및 시스템을 변경하여 생긴 책임에 대하여 자율주행자동차의 제조자는 면책됨을 명시

□ (독일) 2017.5. 독일은 도로교통법 개정을 통하여 자율주행을 합법화 한 후 인간 운전자 탑승을 전제로 한 입법을 최초로 한 국가

○ 2017년 10월 25일 독일 철도청은 바이에른 남부도시 바트 미른바흐에서 자율주행 미니버스를 근거리 대중교통으로 투입(안전관리자 탑승)

- 또한 시스템을 적절히 관리하고 주의의무를 다한 경우에는 인간운전자는 면책됨을 입법적으로 명시함. 인간탑승을 전제로 한 자율주행을 세계 최초로 입법화 한 것에 큰 의의

○ 스위스의 경우 국내법 개정 없이 자율주행자동차의 시험운행을 허가

- 이러한 자율주행자동차의 허용성은 2014년에 개정 된‘비엔나 도로교통협약’제8조 제5항의 2에 근거함

- 협약이 “주행시스템이 운전자에 의하여 조향되고 제어될 수 있는 경우”로 개정 된 후 비엔나협약 가입국은 합법적으로 자율 주행차를 운행 시작

□ (일본) 일본은 자율주행 로드맵 수립을 통해 국제적 리더쉽, 안정성, 사회수용성을 전제로 혁신이 촉진되도록 제도 정비 추진

○ (로드맵의 대강(大綱)) 자율주행로드맵을 2014년 이후 매년 업데이트 하고 있음 이후 2015. 2016, 2017년 순차로 발표

- 2017년 로드맵은 고도운전에 관련한 제도정비 검토항목을 체계적으로 도출하여 자율주행자동차 시스템 정의, 안전기준, 교통규칙, 사고시 책임 등을 망라한 법제화를 추진하겠다는 계획을 수립

- 또한 로드맵은 미국 SAE 자율주행자동차 레벨을 적용한 자율주행자동차 기준 제시

□ (한국) 도로교통법, 자동차관리법, 자동차손해배상 보장법에 의하여 자동차와 관련된 사항 규정

○ (도로교통법:경찰청) 도로에서 일어나는 교통상의 문제 해소 및 안전한 운행을 규제하는 법으로서 ‘사람’을 운전자로 상정하고 사람에 의한 핸들과 브레이크의 조작이 필요. 즉, 현재 자율주행자동차의 운행은 도로교통법과는 배치됨

○ (자동차 관리법:국토교통부) 자동차의 관리 및 성능과 안전의 확보를 위한 법률로서 자율주행자동차의 정의 및 시험운행의 근거가 되고 있음

- 자율자동차는 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 차로 정의

- 동법 시행규칙은 자율주행자동차의 안전운행 및 시험운행에 관한 요건을 규정하고 있음

○ (자동차 손해배상보장법:국토교통부) 자동차의 운행으로 인한 손해에 대한 보상을 제도를 규율하는 법으로써 자동차 보유자에 대한 보험가입의무 명시, 임시운행의 경우에도 자동차 손해배상보장법에 따라 보험가입 의무화

○ (제조물책임법:공정거래위원회) 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대하여 제조업자의 책임을 규율

- 자율주행자동차는 제조물책임법상 제조물에 해당하나 SW는 제조물로 볼 수 없어 제조물 책임을 물을 수 없음 단, 임베디드 SW로 해석시 책임 부과가 가능

○ (임시주행의 허가) 자율주행자동차 안전운행요건 및 시험운행을 자동차관리법 시행규칙을 통해 규율(운전자 탑승을 전제로 함)

- 자율주행자동차의 시험주행을 위하여 국토교통부 장관의 임시운행허가를 필요로 하며 ‘자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행에 관한 규정(현행 2017.3.31.)’은 사전시험주행(5,000km)을 요구

- 자율주행자동차의 제작대상 및 방법과 관련하여 “자동차 관리법에 따라 자기인증이 완료된 차이여야 한다고 하고 예외로서 자기인증능력을 충족한 자동차제작자는 그러하지 아니하다”라고 규정

○ (자율주행자동차의 사고책임) 3단계 레벨을 감안한 임시운행 허가에 대한 사고책임은 현행법에 따라 시험운전자가 부담

- 자동차손해배상보장법은 운전자가 다른 사람을 상해 한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 묻고 있어 운전자가 손해발생 책임을 짐

- 형사상 책임의 경우 자율주행자동차 탑승자가 사고발생 후 조치의무 위반시 도로교통법 위반에 의한 처벌은 가능하나 특정범죄가중법상의 자동차에는 자율주행자동차가 포함되지 않아 처벌대상에는 되지 않음

□ (입법비교) 美國은 연방국가로 각 주법을 기초로 韓·日은 각 부의 시행령으로 자율주행자동차의 주행에 관한 사항 규율, 독일은 도로교통법 개정 완료

○ (성문법·불문법 국가간 차이)자율주행자동차와 관련된 입법은 성문법 국가로 대변되는 독일을 포함한 유럽·일본·한국과 불문법 국가인 英·美법상의 차이가 있음

- 미국의 경우 새로운 기술 출현시 이를 제재할 법령이 없어 규제의 대상으로 하기 어려움

- 그러나 자율주행자동차의 사고 발생 등을 시작으로 안전기준 등을 규제

- 성문법 국가인 독일의 경우 자율주행입법을 비엔나 협약개정 이후 완비

- 각 국가별 입법은 도로교통 관련 당국이 자율주행자동차를 규제

< 국가별 자율주행자동차 주행 근거 >

미국 | 한국 | 일본 | 독일 | 시사점 |

연방법+ NHTSA + 각 주별 입법 (각 권한 배분) | 자동차관리법 자동차관리법시행령 (국토교통부령) | 도로교통법 경찰청 취급기준 (공도실증실험 가이드라인) | 연방법 (세계최초) 도로교통법 | 규제법령 변경 필요 |

○ (기술수준별 규제) 美·日·獨, EU 등은 자율주행 SAE 기술단계를 고려한 규제 기준을 수립

- 우리나라를 제외한 대부분의 국가가 입법화 하지는 않더라도 SAE 기준을 적용한 법제화, 가이드라인 수립 및 정책수립에 반영

- 완전자율주행자동차의 경우 시스템책임 및 제조물책임이 당연시 될 것이지만 반자자율주행자동차의 경우 시스템(제조물 책임) 또는 인간운전자간의 책임여부가 중요한 이슈

< 국가별 SAE 기준 반영 여부 >

미국 | 한국 | 일본 | 독일 | 시사점 |

SAE 기준 고려 0~5단계 | - | 기술단계별 기준(SAE) 고려 (2017년 로드맵 반영) | SAE 기준 고려 0~5단계 | 기술단계 고려 필요 |

○ (완전 무인자동차의 허용 여부) 미국은 완전자율 주행차 운행 허용, 독일은 운전자 탑승을 전제로 한 자율주행자동차(3~4단계) 인정, 일본은 원격형 자동운전 도입

- 일본은 운전자 탑승을 전제로 한 규제를 원칙으로 하나 원격 자율주행자동차라는 개념(원격형 자동운전시스템)도입을 통하여 무인자율주행자동차 기술개발에 박차

- 우리나라의 경우 아직까지 운전자 탑승을 전제로 한 자율주행차 시험운행을 국토교통부령으로 허가

< 국가별 자율자동차 주행 허가 기준 >

미국 | 한국 | 일본 | 독일 | 시사점 |

5단계완전자율 주행자동차 운행 (상용화) | 3단계 자율주행 자동차 (시험운행) | 4~5단계 허용 원격자율주행자동차 (시험운행) | 3단계자율주행자동차 (상용화) | 입법지체 |

○ (자율주행자동차 개인 책임 면책 가능성) 3단계 레벨의 자율주행자동차는 개인 또는 시스템 책임, 완전자율주행자동차는 상업적 이용을 하는 개인은 면책

- 미국의 경우 3단계 레벨인 경우 개인 또는 시스템, 5단계 레벨인 경우 상업적 이용을 하는 개인은 면책

- 독일의 경우 자율주행자동차의 사고발생시 일반 자동차에 비하여 책임한도액을 2배로 증액함

- 일본의 경우 자율주행자동차의 시험과 관련한 책임은 운전자에게 부과되어 있음 단, 원격형 자동운전시스템의 경우 감시·조작자가 법상의 운전자로서 의무와 책임이 있는 것으로 규정

< 국가별 자율주행자동차 책임 소재 >

구분 | 미국 | 한국 | 일본 | 독일 | 시사점 |

3단계 | 개인 또는 시스템 | 운행 신청자 | 운행 신청자 | 개인 또는 시스템(제조업자) 일반차에 비해 2배책임 | 제조물책임 강화 |

5단계 | 상업적 이용 시 개인 면책 | - | 원격관리자 및 시스템조작자 책임 | - | 개인면책 강화 |

○ (운행 허가 대상) 한국과 일본은 시험·연구목적에 한하는 반면 미국은 5단계 레벨 완전자율주행자동차 허용, 독일은 3~4단계 레벨(인간운전자 탑승)의 자율주행자동차 인정

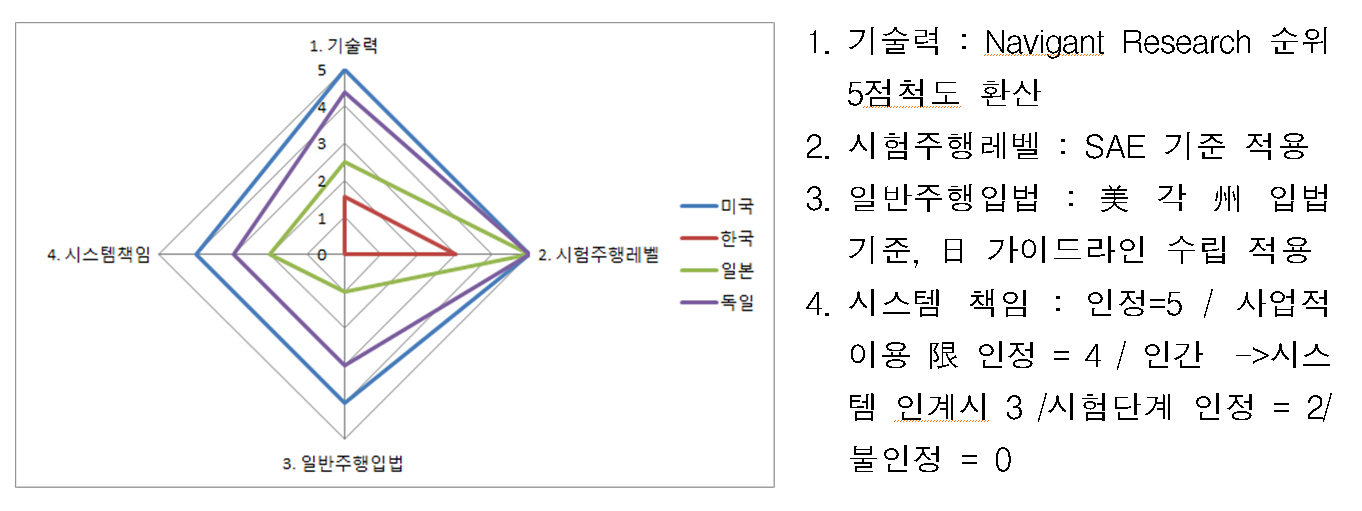

□ (비교종합) 우리나라와 기술선진국과의 자율주행자동차 관련 입법 비교시 상용화를 위한 입법절차가 지연

○ 자동차 선진국인 미국, 독일은 이미 자율주행자동차가 일반도로에서 운행가능한 제도 완비

○ 일본 역시 아직 법제 완비를 하지는 않았으나 로드맵 발표 및 동경올림픽을 대비하여 5단계 레벨의 자율주행자동차 시험을 진행 중

< 국가별 자율주행자동차 입법 현황 >

구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

국제 협약 | - | - | 비엔나협약 개정 | EU자율주행로드맵 | - | - |

미국 | 네바다, 캘리포니아 | 플로리다, 애리조나, 오클라호마, 하와이, 테네시, 유타 州 등 자율주행 입법 및 행정명령 | 미연방 도로교통국 (NHTSA) 자율주행가이드 V1.0 | 미연방 자율주행법 제정, (NHTSA) 자율주행가이드 V2.0 | ||

일본 | - | - | 자율주행 로드맵 | - | 자동주행시스템 공도실증실험 가이드라인(경찰청) | 원격형자동운전시스템의 공도실증실험에 관한 도로사용 허가신청에 대한 취급기준(경찰청) |

독일 | - | - | 비엔나 협약 | 자율주행로드맵 | - | 도로교통법 개정 (일반주행 인정) |

스위스 | - | - | 비엔나 협약 | 자율주행로드맵 | - | - |

한국 | - | - | - | - | 자동차관리법시행령 (국토교통부령) 시험운행 | - |

< 국가별 자율주행자동차 기술력 및 법제 비교 >

④ 자율주행차 법률개혁을 위한 정책대안(논문 분석)

□ (분석대상 논문) 자율주행자동차, 법, 규제개선 관련 최근 논문을 추출

○ 논문 검색 Site를 통하여 2016년 이후 “자율주행자동차”, “법”, “규제개선”의 용어를 통하여 관련 논문을 추출하고 교통부, 교통안전연구원, 자동차공학회 정책 요구사항과 국회입법조사처의 보고서를 포함(총23건)

- 논문은 법학연구소의 논문(13건), 정책연구(4건), 규제개선연구(3건), 기술정책연구(1건), 한국자동차 공학회 발표자료(1건), 국회입법조사처의 보고서(1건)의 순위로 논문을 추출

※ 심도 있는 법률개혁이 이루어지기 위하여 법률전문가와 기술개발 추진 주체간의 공동연구 활성화가 필요

□ (논문의 분포) 각국 입법 비교, 법적쟁점 및 규제개혁 관련된 논문으로 분포

○ 자율주행자동차의 법, 규제와 관련된 논문 23편중 해외 입법의 소개 및 비교 관련된 논문이 11편에 해당하여 가장 많았음

○ 사고 책임과 관련된 주제 3편, 규제라는 제목이 포함된 논문 2편, 정책지원형 2편, 보험이라는 제목으로 2편, 형사책임과 관련된 논문 1편이 제시

○ 손해배상책임, 제조물책임, 보험과 같은 법률 분야에 주제는 이론적 논의 및 판례 분석을 통한 대안 제시를 하고 있음

< 분석논문 대상별 정책 대안 >

No | 제 목 | 개선내용 |

1 | 자율주행과 주행보조 기술혁신을 위한 규제개혁의 방향 | - 자기인증제도의 개선 - 안전성 확보를 위한 규제 확대 |

2 | 미국 자율주행법의 주요내용 및 시사점 | - 일반도로에서의 운행 지원(기술개발촉진) - 자율주행관련 특별법 제정 |

3 | 미국의 자율주행자동차 관련 연방법, 주법, 가이드라인 | - 자율주행자동차의 장점 제시(사고 감소) 기술개발 중요 |

4 | 미국 캘리포니아의 자율주행자동차 관련 법제 분석 | - 국가차원의 방향설정 - 제3의 독립기관에 의한 안정성 평가/시험운행지역 확대 |

5 | 자율주행자동차의 시험주행에 대한 규제에 관한 고찰 | - 완전자율자동차 단계 규제 필요(단 운전자 탑승 필수) |

6 | 자율주행자동차의 법적쟁점과 입법 과제 | - 책임관계 다변화(운전자 ->운전자 제조사)/개별입법 - 제조물책임의 입증책임 전환과 자율주행 SW 제조물에 포함 |

7 | 자율주행자동차의 도로 실험을 위한 입법동향(일본을 중심으로) | - 입법체계 상 자동차 관리법이 아닌 도로교통법 규제 타당 - 시험기준 관련 내용 및 안전조치 구체화 |

8 | 자율주행자동차의 운행을 위한 법적 이슈 | - 자율주행자동차 사고 책임 운행자에게 부담 - 로드맵에 맞추어 기존 법 제개정, 기술수준 도입 |

9 | 자율주행자동차에 관한 법적 문제 | - 자율주행 전용 보험(운전자+자동차 제작자) - 산업발전은 저해하지 않으면서 안정성과 개인정보보호 필요 |

10 | 제4차산업 혁명시대의 자율주행자동차 상용화를 위한 안정적 법적 기반을 위한 법정책적 연구 | - 특별법안(서울대안과 비교) 제시 - 임시운행 확대, 시험·연구 확대, 자율주행자동차 보험 도입 |

11 | 자율주행자동차 운행중의 사고발생과 손해배상책임 | - 자율주행자동차의 레벨 UP -> 제조사 책임 UP |

12 | 자율주행자동차 운행의 안전에 관한 공법적 고찰 | - 시스템 고려한 기준추가 필요, 사고기록장치 의무화 - 도로교통법 정비 필요 |

13 | 자율주행자동차 노폴트 보험 약관의 개발 | - 공동체 의식에 기초한 사회 안전보장체계 구축 - 뉴질랜드의 경우 1972년 사고보상법:노폴트 보험 성격 |

14 | 자율주행자동차의 운행 중 사고와 보험적용의 법적 쟁점 | - 제조업자 책임부과 필요(제조물책임 보험 도입등) |

15 | 자율주행자동차 사고와 민사책임 | - 책임배분의 기본원리 : 예방, 회복, 혁신, 공동책임 - 피해자 1차 보상금 지급 후 사고원인자 구상 |

16 | 자율주행자동차의 교통사고에 대한 민사법적 책임 | - 현행법은 모두 개인 책임, 자율주행자동차 제조자 책임 필요 - 특별법 제정 필요(현재 3단계법은 개정대상 너무 |

17 | 자율주행자동차의 등장과 형법 | - 형사법적 책임 문제 논의는 시기상조 |

18 | 첨단인프라 기술발전과 국토교통분야의 과제 | - 면허소지자 26,738명 대상 설문결과 편익 :편의성, 교통안전, 혼잡감소 기대순/우려:시스템 오류 유지비용 증가 |

19 | 판교 창조경제밸리 자율주행자동차 운행 지원 방안 연구 | - 자율주행빅데이터 활용 인프라 필요, 판교 대중교통 연계 |

20 | 자율주행자동차 제어시스템 표준화 현장 상황 | - 시스템의 기술적 안정성과 책임관계 명확화 - 확고한 정부의 산업화 의지 필요 |

21 | 자동주행에서의 민사책임에 관한 연구(독일법 비교) | - 자율주행자동차 상용화 허용 - 제조물책임법 적용 운행자 불법행위 책임/운전자는 면제 |

22 | 과학기술혁신과 시장진입 규제 | - 운전자 위주의 규제체계 개선 및 리스크관리 필요 - 과학기술은 법제도에 유연성과 같은 본질적인 성격변화 요구 |

23 | 자율주행자동차 관련 국내외 입법․정책 동향과 과제 | - 상용화 촉진 : 인증, 운전자 개념 변화, IT정보활용 - 새로운 서비스 대응 : 버스, 택시, 화물 자동차 |

□ (정책대안) 각 보고서는 자율주행자동차 입법촉구의 기조아래 자율주행자동차 주행을 위하여 가장 시급한 것은 기술적 보완과 책임제도를 제시

< 각 논문별 정책대안 응답빈도 >

※ 응답 빈도가 높을수록 활자가 큼(23개 보고서 활용)

○ (입법의 체제 정비) 개별법령의 보완 또는 특별법 제정과 현 자율주행자동차 규제 관련 법령이 자동차관리법이 아닌 도로교통법으로 전환 필요

- 자율주행과 관련된 법은 개정되어야 할 법률이 많아 특별법의 제정이 필요하다는 의견과 아직은 국내 기술수준이 5단계에 해당되지 못하고 있으므로 개별법령의 개정으로 충분하다는 의견으로 나누어짐

- 또한, 현재 자율주행자동차의 운행과 관련된 사항을 자동차관리법을 통하여 규율하는 것 보다는 도로교통법을 통하여 규제하는 것이 적절

○ (기술력 보완) 임시운행의 확대, 일반도로에서 운행지원확대를 위한 시험운행지역 확대를 통한 기술력 축적 필요

< 한미 자율주행자동차 주행거리 및 운행대수 >

○ (책임관계에 관한 사항) 가장 많은 정책적 대안이 제시되는 분야로 자율주행자동차 도입을 위하여는 기존의 운전자 중심 책임이 시스템 중심으로 이전되어야 한다는 것이 주된 논의

- 기존 자동차 손해배상법은 운전자에게 무과실 책임에 가까운 책임을 지우고 있으나

- 개인 책임의 전통적인 기본원칙을 자율주행자동차의 경우 사고예방, 피해의 조기 회복과 제조사, 운전자, 운행자간의 공동 책임으로 변경 필요

○ (제조물 책임) 제조물책임법상 SW는 제조물에 해당하지 않으나 자율주행자동차 SW는 임베디드 SW로 파악하여 제조물 책임에 해당하는 것으로 파악

○ (사고기록장치의 의무화) 책임관계 소재파악 및 원인규명을 위한 보조장치로서 자율주행자동차에 필수로 장착

○ (자율주행자동차 설명서) 자율주행차의 활성화 및 비활성화 모드에 관한 설명 및 비활성화 모드 전환시 또는 리스크 발생시 인간에게 경고장치 부착 및 이와 관련된 교육이 필수

○ (자율주행자동차 수용성과 영향평가) 자율주행자동차 사고는 큰 여파를 가져옴, 올바른 정보위에 자율주행자동차의 수용성을 높일 수 있어야 함

- 자율주행자동차의 도입과 관련된 운전면허 소지자 26,738명 대상 설문결과편익은 개인의 편의성, 교통안전, 혼잡감소가 우려는 시스템 오류, 유지비용의 증가 등으로 제시됨

○ (자율주행 인프라 구축) 협력지능형 교통시스템(Coorperative Intelligent Transport System, C -ITS), 데이터 공유센터 구축을 통한 시험운행 차량의 정보 축적을 통한 기술력 향상을 지원

⑤ 정책 제언

□ (기술보완) 정부의 확고한 산업화 의지를 기반으로 한 자율주행 기술개발 촉진 필요

○ 분석대상 논문의 대부분은 자율주행자동차 산업활성화를 위해 가장 부족한 것은 차량 자체의 기술력으로 평가

- 정부주도의 관련 기술 개발 촉진 또는 관련 기업의 기술개발 유도 필요

□ (제도개혁) 제도적 보완을 위한 자율주행자동차의 입법적 지원은 특별법 보다는 개별법령의 보완이 적절

○ 한국과 유사한 법체계를 지닌 독일, 일본의 경우도 특별법으로 자율주행자동차 문제를 해결하지는 않고 있음

○ 우리나라의 경우 2017년 11월 말 기준으로 50여대 미만의 자율주행자동차가 운행되고 있은 실정임을 감안(국회 입법조사처 출처)

- 미국의 경우 면제 제도를 통하여 향후 3~4년 이내에 기존 자동차의 안전기준을 적용받지 않고 운행할 수 있는 자율주행자동차를 각 회사별로 10만대까지 늘리겠다는 계획임

○ 피해자 先 구제 後 구상권 행사 방식의 책임관계 제도 도입 필요

□ (수출 장벽 해소) 미국은 자율주행시스템의 사이버 보안계획을 수립하지 않을 경우 자율주행자동차를 미국으로 수입할 수 없도록 규정

○ 한국의 주력 수출 대상품목인 자동차의 해외 진출 지원을 위하여 해외 입법 동향을 파악하여 선제적으로 지원하는 것이 필요

○ 미국의 경우 SAE의 자율주행자동차 레벨별 규제를 명확히 하고 있으므로 향후 업체의 수출 및 관련 표준화 지원을 위하여 기술수준별 규제를 시행하는 것이 바람직

□ (Guideline 제정) 입법 이전 단계 정부 차원의 자율주행자동차 제도화 일정을 수립

○ 자율주행자동차의 개발과 시험을 독려할 수 있는 연구개발 지원, 각종 면제 제도의 도입과 함께 책임관계를 명확히 하는 자동차 관련 법률의 개정계획이 담긴 가이드라인 제정이 시급

- 미국, 일본, EU등은 자율주행자동차에 대한 입법 전에 정부차원의 가이드라인 및 로드맵 제시